ロードバイクのタイヤの種類は、チューブラー、クリンチャー、チューブレスの3タイプがあります。

ここ数年はプロレースにおいてもクリンチャーかチューブレスを使用しています。 また完成車についてくるホイールもほとんどがクリンチャーかチューブレスなので、これから交換するタイヤとしての選択肢はクリンチャーもしくはチューブレスで考えた方が良いでしょう。

今回はクリンチャータイヤについて5つのモデルのスペックを比較するのと、そのうち3つのインプレッションを紹介していきます。

各タイヤのスペック比較

Continental Granprix 5000

Vittoria CORSA

Michelin POWER CUP

Panaracer AGILEST FAST

Veloflex Record

| GP5000 | CORSA | POWER CUP | AGILEST FAST | Record | |

| メーカー | Continental | Vittoria | Michelin | Panaracer | Veloflex |

| サイズ | 23, 25, 28, 32 | 23,25,28,30,32 | 23, 25, 28 | 25,28 | 23, 25 |

| ケーシング | 3 / 330 TPI | 320TPI | 3 x 120 TPI | ? | 350 TPI |

| 重量 | 200g [23C] 225g [25C] 240g [28C] 285g [32C] | 245g [23C] 255g [25C] 270g [28C] 275g [30C] 290g [32C] | 205g [23C] 215g [25C] 240g [28C] | 230g [25C] 250g [28C] | 135g [23C] |

また、いくつかのタイヤにおいて、幅の実測値を測定してみたのが下の表になります。 公称25Cでもそれ以上の幅になることがわかります。

| ホイールリム幅 | |||

| タイヤ・サイズ | 21mm | 23mm | |

| GP5000 | 25C | 27.3mm | 28.3mm |

| POWER CUP | 25C | 28.9mm | 30.1mm |

コンチネンタル GP5000

コンチネンタルのGP5000は最も有名なタイヤではないでしょうか。 コンチネンタルのハイエンドモデルであるため、転がり抵抗やグリップ力がいいのはもちろんのこと、比較的軽量で耐パンク性能や耐久性も良いので、使える距離を考えるとコスパが良いのも非常に魅力的です。

プロチームが使用していたLTDというモデルがありますが、市販モデル用とはコンパウンドが異なると聞いたことがあります。 市販モデルはプロモデルに比べて対パンク性や耐久性が向上しているようです。 実際にGP5000で数万kmを走っていますが、何かがタイヤを貫通してパンクしたことは1回もありません。 耐久性においてもレースとかを考えなければ10000km走れてしまいます。

ミシュラン POWER CUP

最近、前作の POWER ROAD からモデルチェンジした POWER CUP 。 前作より転がり抵抗が12-15% 少なくなり、重量も 15-20% ほど軽くなっています。 タイヤカラーも2種類あり、個人的には飴色タイヤが気になります。

GP5000の推奨空気圧が6.5barと高めで、硬めな乗り心地(6.0barで使用)なのに対して、ミシュランのタイヤは前作のPOWER ROADから乗り心地も良く、現モデルのPOWER CUPでも乗り心地が良いです。

旧ETRTO規格でつくられているという話も聞きますが、実際に同じホイールに履かせても他のタイヤよりも実寸で太くなる傾向があります。

VELOFLEX Record 25C

トラック競技やTT専用タイヤのRecord。 23Cで 135g と圧倒的に軽量で、Aerocoarch のテストでは転がり抵抗も最も小さいタイヤの一つとなっています。 オープンチューブラーと説明されているサイトもありますが、クリンチャーモデルになります。

TT専用タイヤなので、耐パンク性能は期待できませんが、ここ一発狙いのヒルクライムレースにも使っても良いかもしれません。 私は今年の富士ヒルにRecordの23Cで臨みました。 明らかに抵抗が少ないのが実感できます。グリップとか耐パンク性能は期待できないので、下りは慎重に下ってくることをオススメします。

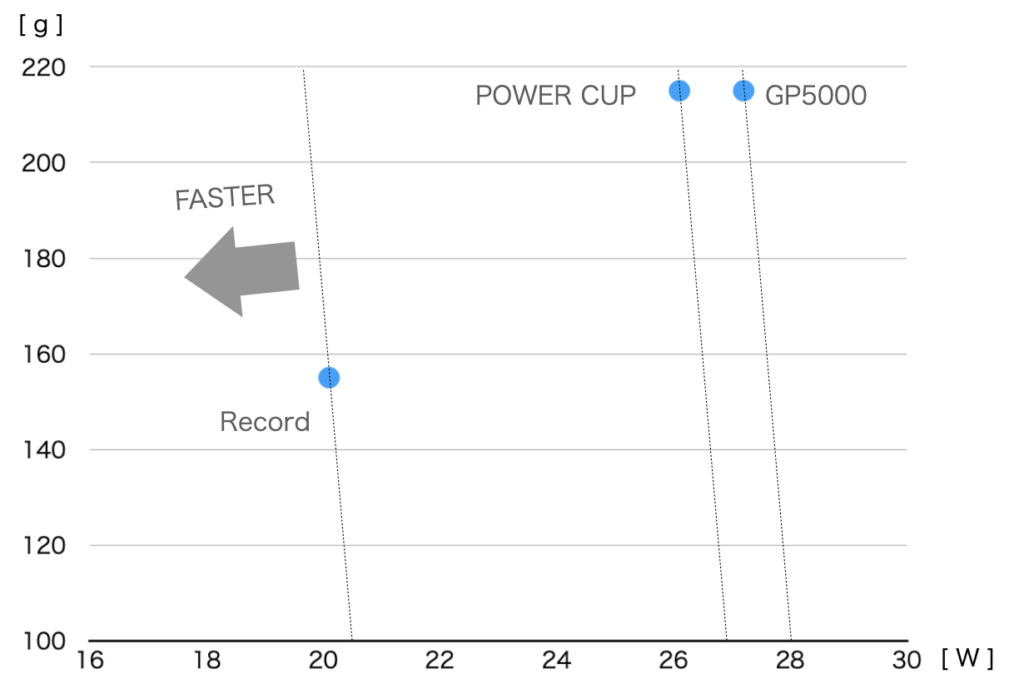

重量と転がり抵抗の比較

直線の単純な速さで考えると、転がり抵抗が少ない方が早く走れ(グラフの左に行けば抵抗が少ない)、ヒルクライム(勾配 5% 、20km/h、前後セットで交換) を想定した時は、質量と転がり抵抗の関係から上のグラフの斜めの線で左下に行けば早くなります。

コメント